印刷用ファイルはこちら pdf ]

[caption id="attachment_1940" align="alignnone" width="212"] はなまつり 九之坪寺院めぐり スタンプカード1/2[/caption]

[caption id="attachment_1941" align="alignnone" width="212"]

はなまつり 九之坪寺院めぐり スタンプカード1/2[/caption]

[caption id="attachment_1941" align="alignnone" width="212"] はなまつり 九之坪寺院めぐり スタンプカード2/2[/caption]

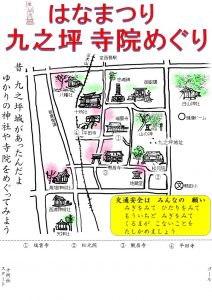

昔 九之坪城があったんだよ

ゆかりの神社や寺院をめぐってみよう

○九之坪城

九之坪には織田信長の重臣梁田政綱(やなだまさつな)の居城がありました。

桶狭間(1560年)の合戦で大武勲を立てました。

「南城屋敷」「北口」の地名に当時をしのぶことができます。

○十所社

九之坪城主梁田政綱が建てられました。地域の皆さんで大切にお守りしています。

○忠魂碑

戊辰戦争(1868-69年)、日清戦争(1894-95年)、日露戦争(1904-05年)、

太平洋戦争(1941-45年)で亡くなった方の慰霊碑です。

碑文はニ・ニ六事件(1936年)で倒れた渡辺錠太郎の書です。

○山の神

春になると雪どけ水が流れ、農作業が始まります。

昭和の末頃までは農耕の神様である岐阜県美濃市の洲原神社の御砂を頂き

田畑にまいて豊作を祈りました。

○白山神社

正面に加賀白山を望み、九之坪城の鬼門の守り神として、又、

田仕事、歯痛、雷除けの神様とし信仰を集めました。

○平田寺(創建永禄七年1564年室町時代)

黒池龍神の鎮守は謡曲にもなり、雨乞い伝説は有名です。

戦国時代の平田和泉守、豊臣秀吉の位牌や円空上人作の木仏があります。

○瑞雲寺(創建天正九年1581年安土桃山時代)

創建時は養泉寺と言われましたが、江戸末期頃に瑞雲寺となりました。

九之坪城主梁田出羽守の位牌が安置されています。

○觀昌寺(創建天正二年1574年安土桃山時代)

本堂にある壁画は天女の舞う極楽浄土が描かれています。是非ご覧ください。

8月28日はウスサマ明王様の提灯祭りが盛大です。

○松元院(創建元亀元年1570年室町時代)

永禄10年(1567年) 京都の高名な連歌師里村紹巴(さとむらじょうは)は

富士見道記(ふじみみちのき)の道すがら、松元院に立ち寄り、

梁田出羽守親子と勧進能芝居を楽しみました。その時に詠まれた歌が句碑としてあります。

○地蔵堂8月24日地蔵盆

子供の守り仏様として信仰され昭和40年頃までは松元院の地蔵講が盛大に行われていました。

現在も地蔵盆が行われています。

○天神社

両家天神社は菅原道真公(すがわらのみちざね)を祭神として、毎年9月25日にお祭りが行われます。

○西浦神明社お塚さま

お塚さまは戦国の兵士、武市四郎左衛門の墓とされ、

枝1本も折ってはならぬと代々言い伝えられました。

○高畑神明社

地元に愛されている神社であり、境内地は桜の名所であります。

○八幡社

九之坪城主梁田政綱長子誕生を祝い、社殿を寄進しました。

また、豊臣秀吉が朝鮮戦より帰朝の節「もはや弓は不用」と捨てた弓を村人が白弓とあがめ、

八幡社に奉納。以後「白羅八幡宮」とも言われています。

はなまつり

誕生仏に甘茶をそそぎおしゃかさまの誕生を祝いましょう

おしゃかさまの誕生日は4月8日ですが、九之坪ふれあい桜まつりの開催にあわせました。

お問い合わせは、

0568-48-6806 平田寺、21-0522 瑞雲寺

21-2929 松元院、48-6515 觀昌寺

]]>

はなまつり 九之坪寺院めぐり スタンプカード2/2[/caption]

昔 九之坪城があったんだよ

ゆかりの神社や寺院をめぐってみよう

○九之坪城

九之坪には織田信長の重臣梁田政綱(やなだまさつな)の居城がありました。

桶狭間(1560年)の合戦で大武勲を立てました。

「南城屋敷」「北口」の地名に当時をしのぶことができます。

○十所社

九之坪城主梁田政綱が建てられました。地域の皆さんで大切にお守りしています。

○忠魂碑

戊辰戦争(1868-69年)、日清戦争(1894-95年)、日露戦争(1904-05年)、

太平洋戦争(1941-45年)で亡くなった方の慰霊碑です。

碑文はニ・ニ六事件(1936年)で倒れた渡辺錠太郎の書です。

○山の神

春になると雪どけ水が流れ、農作業が始まります。

昭和の末頃までは農耕の神様である岐阜県美濃市の洲原神社の御砂を頂き

田畑にまいて豊作を祈りました。

○白山神社

正面に加賀白山を望み、九之坪城の鬼門の守り神として、又、

田仕事、歯痛、雷除けの神様とし信仰を集めました。

○平田寺(創建永禄七年1564年室町時代)

黒池龍神の鎮守は謡曲にもなり、雨乞い伝説は有名です。

戦国時代の平田和泉守、豊臣秀吉の位牌や円空上人作の木仏があります。

○瑞雲寺(創建天正九年1581年安土桃山時代)

創建時は養泉寺と言われましたが、江戸末期頃に瑞雲寺となりました。

九之坪城主梁田出羽守の位牌が安置されています。

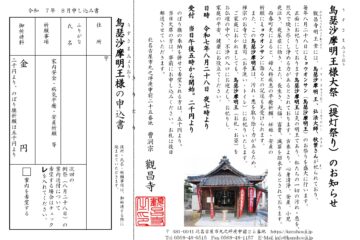

○觀昌寺(創建天正二年1574年安土桃山時代)

本堂にある壁画は天女の舞う極楽浄土が描かれています。是非ご覧ください。

8月28日はウスサマ明王様の提灯祭りが盛大です。

○松元院(創建元亀元年1570年室町時代)

永禄10年(1567年) 京都の高名な連歌師里村紹巴(さとむらじょうは)は

富士見道記(ふじみみちのき)の道すがら、松元院に立ち寄り、

梁田出羽守親子と勧進能芝居を楽しみました。その時に詠まれた歌が句碑としてあります。

○地蔵堂8月24日地蔵盆

子供の守り仏様として信仰され昭和40年頃までは松元院の地蔵講が盛大に行われていました。

現在も地蔵盆が行われています。

○天神社

両家天神社は菅原道真公(すがわらのみちざね)を祭神として、毎年9月25日にお祭りが行われます。

○西浦神明社お塚さま

お塚さまは戦国の兵士、武市四郎左衛門の墓とされ、

枝1本も折ってはならぬと代々言い伝えられました。

○高畑神明社

地元に愛されている神社であり、境内地は桜の名所であります。

○八幡社

九之坪城主梁田政綱長子誕生を祝い、社殿を寄進しました。

また、豊臣秀吉が朝鮮戦より帰朝の節「もはや弓は不用」と捨てた弓を村人が白弓とあがめ、

八幡社に奉納。以後「白羅八幡宮」とも言われています。

はなまつり

誕生仏に甘茶をそそぎおしゃかさまの誕生を祝いましょう

おしゃかさまの誕生日は4月8日ですが、九之坪ふれあい桜まつりの開催にあわせました。

お問い合わせは、

0568-48-6806 平田寺、21-0522 瑞雲寺

21-2929 松元院、48-6515 觀昌寺

]]>

カテゴリー: 観昌寺行持